Entscheiden ohne Mehrheit

Soziokratischer Konsent und Systemisches Konsensieren als Alternativen für Politik und Gesellschaft.

In meinem Text “Welche Mehrheit bestimmt eigentlich?” habe ich im Januar darüber sinniert, wie unsere Politiksysteme aussehen könnten, wenn sie nicht als Demokratie, sondern als Soziokratie gestaltet wären. Kees Boeke hatte ein solches Netzwerk von soziokratischen Nachbarschaftskreisen bereits 1945 als “Demokratie, wie sie ein könnte” beschrieben.

Im Kern ging es mir hier vor allem darum, dass in so genannten “Mehrheitsentscheidungen” in der Regel gar nicht eine effektive Mehrheit entscheidet, sondern dass viele Personen ausgeschlossen bleiben. Ich erhielt einige Rückmeldungen, dass das Konzept der soziokratischen Nachbarschaftskreise sehr inspirierend sei. Und gleichwohl bleibt natürlich die Frage, wie man so etwas überhaupt gestalten könnte - und wie wir von unserem heutigen System dorthin kommen könnten.

Grundsätzlich sehe ich zwei Varianten: ein Netzwerk aus Soziokratischen Nachbarschaftskreisen parallel zum bestehenden Politsystem aufbauen, mit dem Ziel, die beiden Systeme später zu verbinden oder innerhalb des bestehenden Politsystems soziokratische Prinzipien zu implementieren. Doch wie soll letzteres gelingen, in einem Parlamentsbetrieb von Mehrheitsentscheidungen wegzukommen? Ist das nicht ein wenig utopisch? Ein Beispiel aus den Niederlanden zeigt, dass es möglich ist.

1) Entscheiden ohne Mehrheit: Ein Beispiel aus den Niederlanden

Die Gemeinde Utrechtse Heuvelrug entstand im Jahre 2006 aus einer Zusammenlegung von fünf anderen Gemeinden und umfasst heute fast 50’000 Einwohner. In den ersten Jahren nach der Zusammenlegung war die politische Kultur turbulent und gipfelte in einer Koalitionsbildung, in der sich schlussendlich zwei grosse Lager gegenüberstanden. Die Gespräche im Parlament verliefen in der Folge nicht mehr wirklich gut und der Kontakt zu den Einwohnern ging mehr und mehr verloren. Deshalb wurde 2012 ein Abend organisiert, an dem die Einwohner sagen konnten, was sie stört. Daraus entstand schliesslich eine Arbeitsgruppe, die dem Stadtrat und dem Stadtparlament Empfehlungen für Verbesserungen aussprechen sollte.

Die Vorschläge, welche die Arbeitsgruppe im Jahre 2013 vorlegte, beruhten auf der Methode der Soziokratie und umfassten unter anderem das Streben nach “Konsent” in Diskussionen. Anders als in einer demokratischen Mehrheitsentscheidung wird in einer soziokratischen Konsententscheidung so lange an einem Vorschlag gearbeitet, bis es keine schwerwiegenden Einwände mehr gibt. Im Unterschied zum Konsens wird eine Entscheidung also nicht dann gefällt, wenn alle zustimmen, sondern wenn nichts mehr grundlegend dagegenspricht.

Unterstützt von einer Person vom Soziokratie-Zentrum der Niederlande hat das Parlament schliesslich entschieden, das Konsent-Prinzip als Methode zur Beschlussfassung aufzunehmen. Die Vorschläge im Stadtparlament wurden fortan mit dem aus der Soziokratie bekannten Dreischritt bearbeitet: Bildformung, Meinungsbildung und danach erst die Beschlussfassung. Zwischen jedem dieser drei Schritte liegen in Utrechtse Heuvelrug in der Regel ein bis zwei Wochen.

Die Bildformung findet im Rahmen einer öffentlichen Sitzung statt, in der auch Bürgerinnen teilnehmen und sich äussern können. Die Meinungsbildung sowie die Beschlussfassung sind danach Teil der regulären Parlamentssitzungen, an welchen die Bürger vor Ort oder online als Gast zuhören können. Wenn der Moment der Beschlussfassung ansteht, fragt der Bürgermeister, der die Sitzung leitet, nicht nach Zustimmung oder Ablehnung wie bei einer Mehrheitsentscheidung, sondern ob ein Ratsmitglied einen schwerwiegenden Einwand gegen den Vorschlag hat. Wenn es keine schwerwiegenden Einwände gibt, ist die Entscheidung getroffen.

Nur ein Jahr nachdem mit dieser Art der Beschlussfassung gestartet wurde, wurden bereits deutliche Veränderungen in den Diskussionen im Stadtparlament spürbar. Zum Beispiel wurde immer öfter noch weiter über einen Beschluss gesprochen, auch wenn es eigentlich bereits eine Mehrheit für den Vorschlag gab. Getreu dem Konsentprinzip rückte somit statt der Frage, wie eine Mehrheit erreicht werden kann, neu die Frage ins Zentrum, was noch verbessert werden kann, damit möglichst viele etwas mit der Lösung anfangen können. Mittlerweile wird in Utrechtse Heuvelrug bereits seit drei Legislaturen und mehr als zehn Jahren erfolgreich mit diesen soziokratischen Prinzipien gearbeitet (für eine ausführlichere Beschreibung siehe hier).

2) Soziokratischer Konsent

Was Konsent wirklich bedeutet

Die Methode der Konsententscheidung habe ich unterdessen bereits mehrmals auf diesem Blog erwähnt, aber jeweils nur relativ knapp erklärt. Ich bin wahrscheinlich davon ausgegangen, dass viele Leser das Prinzip bereits kennen und vielleicht sogar auch schon selbst anwenden. Im Januar habe ich im Rahmen einer Weiterbildung, in der ich seit mehreren Jahren zwei Tage zu Holacracy und Soziokratie gestalten darf, jedoch wieder einmal erlebt, dass das Konzept der Konsententscheidung immer noch vielen unbekannt ist und seine Anwendung selbst bei Interessierten nach wie vor grossen Widerstand auslösen kann.

Natürlich war ich mir dessen immer noch bewusst, schon länger habe ich aber nicht mehr so viel Widerstand gegen den Konsent gespürt, wie in jenem Seminar. Das hat mich motiviert, hier nochmal ein wenig ausführlicher über meine Erfahrungen mit dem Konsent zu schreiben.

Im Rahmen des erwähnten Seminars führe ich mit den Teilnehmenden am ersten Tag jeweils eine Simulation einer Konsententscheidung in der Form eines Holacracy-Meetings durch und am zweiten Tag können sie sich dann selbst in der Moderation versuchen. Die Meeting-Abläufe bei Holacracy sind sehr strikt und ich habe schon oft erlebt, dass Menschen das sehr unterschiedlich aufnehmen. Immer wieder gibt es in solchen Seminaren Teilnehmende, die sich über diese klare Struktur freuen und sofort das Potential sehen, welches sich dadurch für sie eröffnen könnte, während andere sehr emotional reagieren und es fast nicht aushalten, dass eine Sitzung auf diese Weise abgehalten wird.

Oft wird davon ausgegangen, dass bei Widerstand gegenüber dem strengen Ablauf in Holacracy der etwas offenere Konsent-Ablauf aus der Soziokratie besser passen könnte. Daher habe ich in diesem Jahr vorgeschlagen, für die Konsentübung am zweiten Seminartag zum Ablauf aus der Soziokratie zu wechseln. Die Reaktionen waren jedoch zu meiner Überraschung fast identisch: Einzelne Personen haben erneut sehr emotional reagiert und es fast nicht ausgehalten, dass jede Person ausführlich zu Wort kommt oder der Prozess “verlängert” wird, weil eine Person einen Einwand anmeldet. Besonders interessant war hierbei folgende Aussage eines Teilnehmers: „Jetzt hatten wir doch eigentlich schon einen Konsent, wo fast alle einverstanden waren - das ist ja total daneben, dass sie das jetzt einfach blockieren kann.” Für die gemeinsame Reflexion war diese Aussage Gold wert.

Ein “Konsent, wo fast alle einverstanden sind”, das ist wie ein “schwarzer Schimmel”. Mit anderen Worten: Das gibt es nicht, die Wortschöpfung ergibt keinen Sinn. Denn Konsent bedeutet eben genau nicht, dass eine Entscheidung getroffen ist, wenn alle oder eine Mehrheit einverstanden sind - das entspräche vielmehr einer Konsens- (=alle müssen einverstanden sein) oder Mehrheitsentscheidung. Konsent bedeutet, dass ein Entscheid getroffen ist, sobald keine schwerwiegenden Einwände mehr bestehen. Oder wie weiter oben bereits geschrieben: Sobald nichts mehr grundlegend dagegenspricht.

Damit man das als Gruppe gut praktizieren kann, braucht es viel Übung. Ich erlebe häufig, dass in Organisationen, die sich mit neuen Zusammenarbeitsformen auseinandersetzen, relativ schnell gesagt wird „Wir machen jetzt Konsent.“ Es braucht in der Praxis aber sehr viel, um eine gute Konsentkultur zu etablieren. Denn es handelt sich hierbei im Kern nicht um eine Methodik, die man einführt, sondern vielmehr um eine Entscheidungskultur, die man entwickeln muss. Und diese Kultur ist fundamental anders als das, was die meisten Menschen an Entscheidungsprozessen in Gruppen gewohnt sind.

Können wir das nicht einfach kurz miteinander diskutieren?

Einen echten Konsent zu finden, benötigt Zeit. Ja, es dauert in der Regel viel länger als eine Mehrheitsentscheidung. Aber gleichzeitig auch weniger lange als eine Entscheidung, bei der alle einverstanden sein müssen (Konsens). Sehr oft wird eine Entscheidung im Konsent mit Hilfe von Runden moderiert, was bedeutet, dass jede Person nach der anderen spricht. Auch das ist immer wieder eine Herausforderung für die Beteiligten und auch im oben erwähnten Seminar gab es eine Teilnehmerin, die davon besonders provoziert wurde.

Oftmals stören sich Menschen daran, dass sie sich nicht jedes Mal sofort einbringen dürfen, wenn ihnen etwas durch den Kopf geht, und sie finden den Prozess ineffizient. Denn die Moderation ist in diesen Runden in der Regel dahingehend streng, als dass sie darauf achtet, dass jede Person nacheinander zu Wort kommt. Das kann sogar bedeuten, dass einer Person das Wort abgeschnitten wird, wenn sie immer wieder dazwischen spricht, obwohl eigentlich gerade eine andere Person mit Sprechen an der Reihe wäre. Das Ziel dieser Runden ist, dass sich alle gleichberechtigt am Entscheidungsprozess beteiligen können.

Immer wieder begegne ich im Zusammenhang mit Konsentscheidungen Personen, die finden, dass “man das doch einfach kurz miteinander diskutieren kann”. Ich frage mich, woher das kommt. Klar, eine Konsentrunde benötigt sicher mehr Zeit - aber wie genau funktioniert denn “kurz miteinander diskutieren”? Wie wird da schlussendlich entschieden? Und läuft das wirklich gleichberechtigt ab? Ich vermute, dass Personen, die lieber “einfach schnell diskutieren möchten” in Wirklichkeit mehr daran interessiert sind, ihre eigene Sicht durchzusetzen, als alle Perspektiven zu hören und gemeinsam eine tragfähige Entscheidung zu treffen.

Genau das soll in einem Konsent bewusst anders laufen. In der Holokratie wird daher nicht von ungefähr von “Integrative Decision Making” gesprochen. Möglichst viele Perspektiven sollen integriert werden.

Wer entscheidet, ob ein Einwand schwerwiegend ist?

Eine immer wieder gestellte Frage im Zusammenhang mit dem Konsent ist die, wer darüber entscheidet, ob ein vorliegender Einwand nun schwerwiegend ist oder nicht. Die Antwort ist relativ einfach, für manche aber vielleicht auch überraschend: Ob ein Einwand schwerwiegend ist oder nicht, entscheidet diejenige Person, die den Einwand einbringt. Also jede Person selbst. Dabei muss sie lediglich argumentieren können, inwiefern die Umsetzung des vorliegenden Vorschlages im Hinblick auf das gemeinsame Ziel schaden würde. Solange sie eine Begründung nennen kann, ist ihr Einwand gültig. Egal, ob andere diese Begründung unterstützen oder nicht. In der Praxis erfordert dies vor allem von der Moderatorin eine bewusst neutrale Haltung.

Ein entscheidender Punkt in der Moderation von Konsententscheidungen ist folglich die Moderation und das Halten des Raums in der Einwandrunde. Hier ein kleiner Überblick, wie eine Einwandrunde anmoderiert werden könnte:

In der Holokratie ist es üblich, die Einwandrunde mit der Frage “Siehst du einen Grund, dass es uns schädigen oder zurückwerfen würde, wenn wir diesen Vorschlag annehmen - Einwand oder kein Einwand?” zu eröffnen

In klassisch soziokratischen Runden frage ich jeweils “Kannst du zu diesem Vorschlag deinen Konsent geben oder siehst du noch einen schwerwiegenden Einwand?”

Und wenn eine Gruppe die Soziokratie nicht kennt, ich aber dennoch eine Entscheidung in diesem Sinne moderieren möchte, habe ich gute Erfahrungen mit der Frage “Kannst du mit diesem Vorschlag mitgehen oder hast du noch einen schwerwiegenden Einwand?” gemacht

Merke: “Runde” bedeutet auch hier, dass eine Person nach der anderen spricht und diese Frage beantwortet.

Auch wenn ich oben geschrieben habe, dass die Einwandbringerin immer selbst entscheidet, ob ihr Einwand schwerwiegend ist oder nicht, wird in der Variante der Holokratie ein Einwand nicht automatisch aufgenommen, sondern anhand vorgegebener Kriterien zuerst noch validiert. Das führt insbesondere in Simulationen, wie ich sie oft in Trainings oder Workshops durchführe, zu Frustrationen, wenn die Leute mit den Entscheidprämissen noch nicht vertraut sind. Oft bleibt dann der Eindruck, dass ihr Einwand “abgeschmettert” wurde.

Effektiv ist es aber auch hier so, dass die Person, die einen Einwand anmeldet, selbst entscheidet, ob dieser integriert werden muss oder nicht. Dass in der Holokratie in diesem Zusammenhang von “validen” oder “nicht validen” Einwänden gesprochen wird, ist von der Wortwahl her vielleicht ein wenig unglücklich. Daher moderiere ich das oft so an, dass wir jetzt gemeinsam herausfinden möchten, ob wir das (den Einwand) an dieser Stelle integrieren müssen oder nicht. Und ich achte speziell darauf, dass ich beim Validieren der Einwände nicht sage “Dieser Einwand ist ungültig”, sondern “Ok, dann hast du mir gerade gesagt, dass dein Einwand an dieser Stelle nicht gültig ist”.

Wenn ich die von der Holokratie vorgegebenen Kriterien als Moderator prüfe (siehe Grafik unten), helfe ich somit der Person herauszufinden, ob ihr Einwand an dieser Stelle berücksichtig werden muss oder nicht. Es geht nie darum, dass ich über einen Einwand richte. Die Verantwortung bleibt beim Einwandbringer. Dies ist leider ein Punkt, der in der Moderation von Konsententscheidungen oftmals ein wenig vernachlässigt wird. Die Moderatorin ist keine Richterin, sondern eher eine Schiedsrichterin: Sie achtet darauf, dass der Prozess eingehalten wird, beeinflusst das Resultat aber nicht.

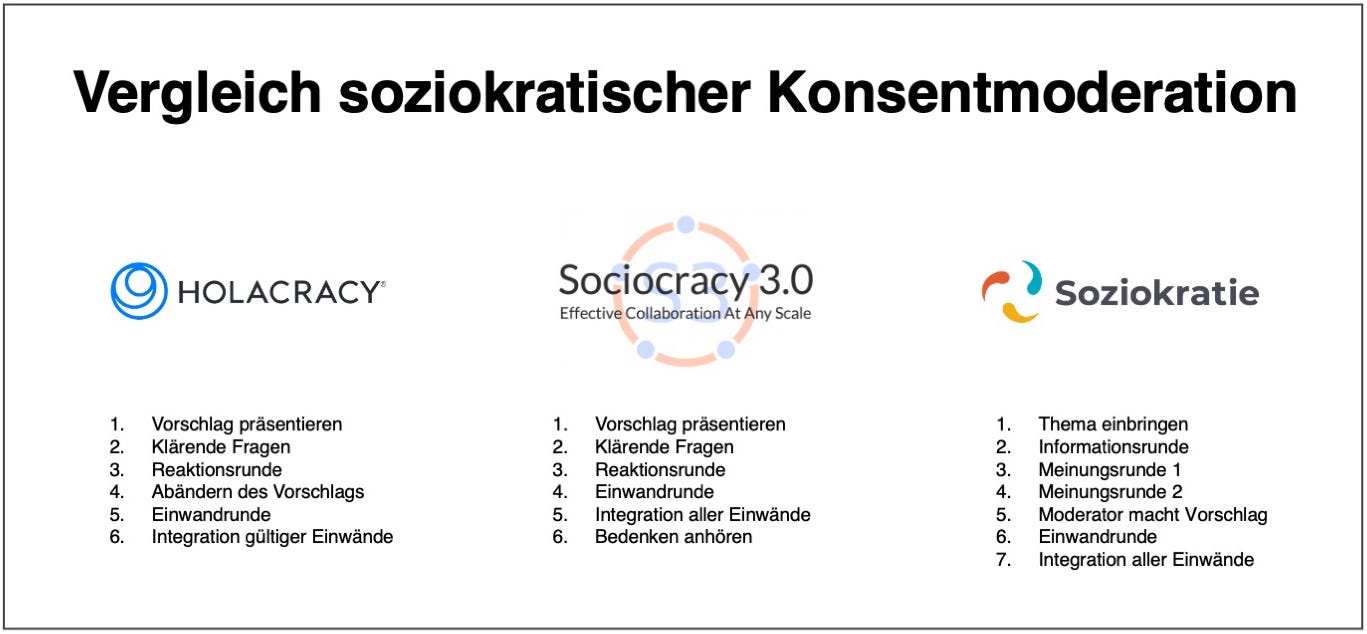

Varianten der Konsentmoderation im Vergleich

Neben der klassischen Soziokratie und der Holokratie hat sich in den letzten zehn Jahren auch Soziokratie 3.0 in der Organisationswelt verbreitet. Anders als bei der Soziokratie und bei Holacracy, wo die “Lehrmeinung” davon ausgeht, dass sie nur vollständig implementiert wirklich funktionieren, stellt Soziokratie 3.0 (S3) ungefähr 70 verschiedene Muster in einer Art Menükarte zur Verfügung.

Dahinter steckt die Idee, dass diese Muster situativ zur Bearbeitung aktueller Herausforderungen in Organisationen herangezogen werden können und dazu nicht ein umfassendes Modell eingeübt werden muss. Für Beratungspersonen gibt es zudem bei S3 kein Lizenzmodell, wie dies bei Soziokratie und Holokratie der Fall ist, sondern alle Muster sind unter einer Creative Commons Lizenz im Internet für alle frei zugänglich.

Mich erstaunt es immer wieder, dass die meisten Beratungspersonen und/oder Anwenderinnen sich in der Regel nur mit einer dieser drei soziokratischen Varianten auskennen. Das dürfte zumindest zum Teil mit den Lizenzmodellen zu tun haben: Wer sich als Soziokratie-Beraterin oder als Holacracy Coach zertifizieren lässt, nimmt relativ grossen Aufwand auf sich und dürfte daher schon nur aus diesem Grund die eigene Wahl die beste finden (Stichwort: Kognitive Dissonanz).

Die S3-Leute sind daher in meiner Wahrnehmung eher ein wenig offener unterwegs, jedoch gibt es auch hier Vorbehalte gegenüber den beiden soziokratischen Verwandten. Als ich beispielsweise im Jahre 2017 ein Training in Soziokratie 3.0 besucht habe, wurde so negativ über Holacracy gesprochen, dass ich mich nicht getraut habe zu erwähnen, dass ich eigentlich von der Holokratie herkomme.

Ich kann nachvollziehen, dass es aus verschiedenen Gründen vor allem von Seiten der Soziokratie-Anwender grosse Vorbehalte und teilweise sogar Argwohn gegenüber Holacracy gibt, gleichzeitig verstehe ich bis heute nicht, weshalb hier nicht mehr das Verbindende gesucht wird, statt stets das Trennende zu betonen. Im Kern verfolgen ja alle drei Varianten ein ähnliches Ziel.

Aus der Perspektive der Praxis lohnt sich meiner Meinung die Kombination der drei soziokratischen Varianten enorm und insbesondere für die Durchführung von gelingenden Konsententscheidungen sehe ich es als grossen Vorteil, wenn man die verschiedenen Varianten kennt und je nach Fragestellung unterschiedlich einsetzen kann.

Auf den ersten Blick sind die Unterschiede in der Konsentmoderation zwischen der Soziokratie, Holacracy und S3 nicht gross, ein genauerer Blick lohnt sich aber. Ausgehend vom Ablauf, wie ihn die Soziokratie beschreibt, lassen sich je nach Anlass oder Herausforderung mit dem Wissen aus Holacracy und S3 folgende Anpassungen vornehmen:

Direkt starten mit einem konkreten Vorschlag, statt lediglich ein Thema auf die Agenda zu setzen

Nur eine Meinungsrunde durchführen statt zwei

Den Vorschlag nicht mehr anpassen lassen und direkt zur Einwandrunde gehen

Den Prozess direkt mit der Einwandrunde starten

Gemeinsam Kriterien für das Validieren von Einwänden definieren, statt alle Einwände automatisch aufzunehmen

Bedenken im Sinne von leichten Einwänden, welche den Entscheid nicht verhindern, ebenfalls anhören

Diese Anpassungen lassen sich natürlich auch umdrehen, wenn man von der Holokratie herkommt: Einen Vorschlag erst vor Ort entstehen lassen, zwei Reaktionsrunden resp. Meinungsrunden durchführen statt nur einer, Kriterien für valide Einwände lockern usw.

Wie möglichst alle Einwände gehört werden können

Ich persönlich arbeite meistens mit den Varianten aus Holacracy und der klassischen Soziokratie. Eine Zeitlang habe ich dabei gerne noch die Option der Bedenken mit aufgenommen, wie es typischerweise bei Soziokratie 3.0 gemacht wird. Ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, dass es damit gerade in ungeübten Gruppen vorkommen kann, dass Standpunkte nur als Bedenken geäussert werden, obwohl es sich eigentlich um schwerwiegende Einwände handeln würde. Daher ist es meiner Meinung nach zielführender, direkt zu fragen, ob sie einen schwerwiegenden Einwand sehen oder ob sie zum Vorschlag Konsent geben können - und das Abfragen von Bedenken wegzulassen. Das zwingt die Teilnehmenden Stellung zu beziehen.

Mit mehr Erfahrung in der Moderation von Konsententscheidungen achte ich jedoch unterdessen nicht nur auf das, was gesagt wird, sondern auch darauf, was non-verbal kommuniziert wird. Es kommt beispielsweise ab und zu vor, dass eine Person ein wenig mit sich ringt und dann sagt, sie hätte keinen Einwand, obwohl ihre Körpersprache etwas ganz anderes auszudrücken scheint. Dann spreche ich das gerne direkt an und frage zurück: “Bist du sicher? Erzähl uns doch einmal, was dir durch den Kopf geht.”

Denn es ist kein grosses Problem, wenn man einen Einwand aufnimmt und integriert, der nicht schwerwiegend gewesen wäre. Im “schlimmsten” Falle wird die Lösung dadurch nur noch besser. Falls jedoch ein schwerwiegender Einwand nicht auf den Tisch kommt, obwohl er im Raum gewesen wäre, wird dies später spürbar werden und die Umsetzung des Beschlusses erschweren - der Einwand ist ja immer noch da. Daher empfehle ich, als Moderator die Teilnehmenden lieber einmal zu viel als einmal zu wenig zu ermutigen, ihren Einwand zu erläutern.

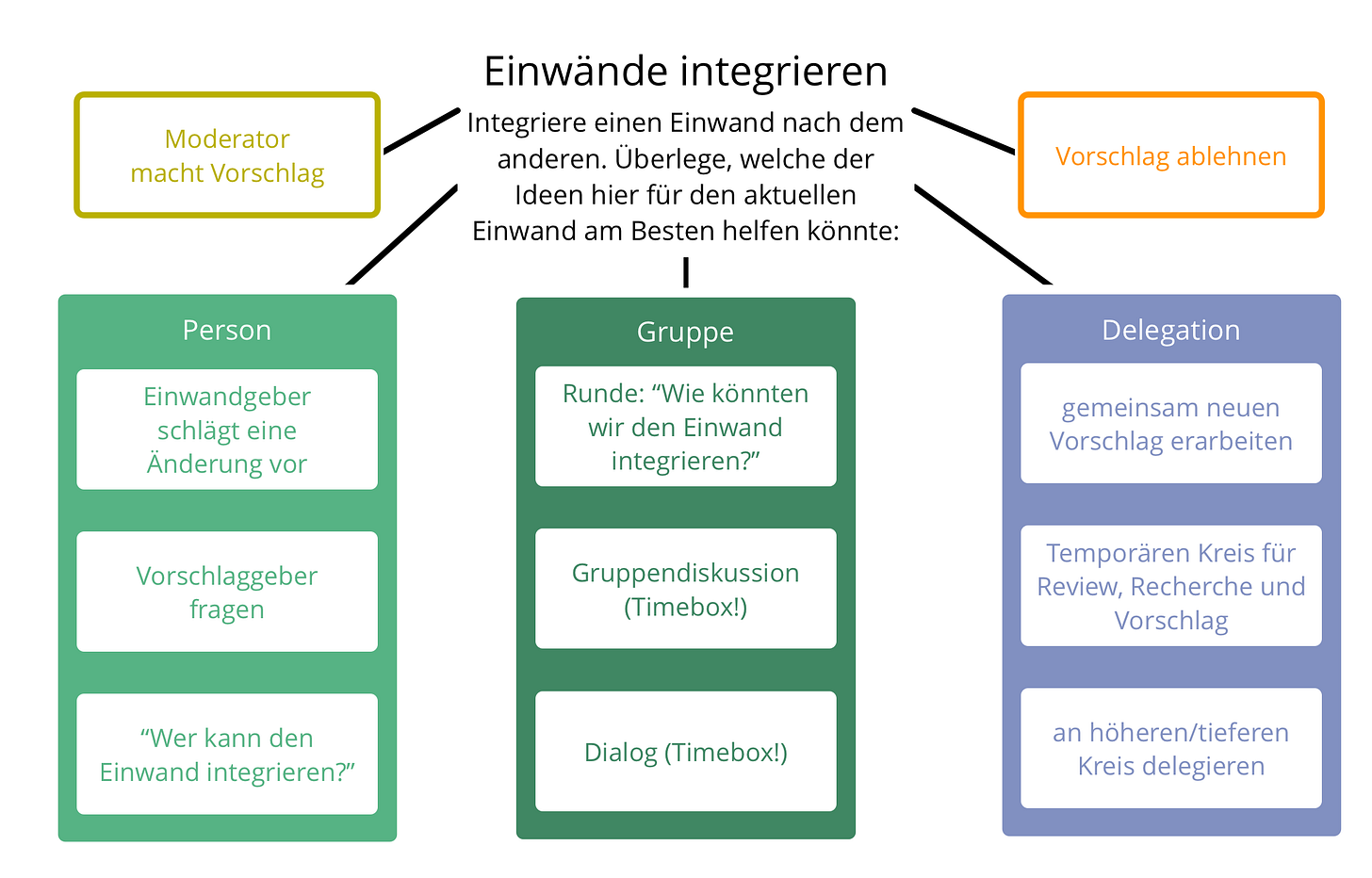

Einwände integrieren

Die angemeldeten Einwände werden nach Beendigung der Einwandrunde, das heisst, nachdem alle Einwände gehört und notiert wurden, einer nach dem anderen integriert. Im S3-Muster “Einwände integrieren” findet sich eine gute Übersicht, wie die Integration von Einwänden angegangen werden kann (siehe Grafik unten).

Es ist nicht zwingend, dass sich alle im Kreis an der Einwandintegration beteiligen. In der Regel starte ich beim Einwandbringer und frage, wie denn der Vorschlag seiner Meinung nach angepasst werden könnte, damit sein Einwand sich auflöst. Dann gehe ich zur Person, die den Vorschlag eingebracht hat, und frage, ob dies die Spannung hinter ihrem Vorschlag immer noch lösen würde. Falls sie zustimmt, ist der Einwand integriert. Das geht natürlich nicht immer so schnell, erfahrungsgemäss aber auch nicht so lange, wie man vielleicht vermuten würde.

Wichtig ist, dass nach der Integration der Einwände nochmal eine erneute Einwandrunde durchgeführt wird, wenn der vorliegende Vorschlag durch die Integration der Einwände angepasst wurde. Alle sollen sich nochmal dazu äussern können, ob der angepasste Vorschlag bei ihnen einen schwerwiegenden Einwand auslöst. Sobald keine Einwände mehr angemeldet werden, ist die Entscheidung getroffen und der Vorschlag angenommen.

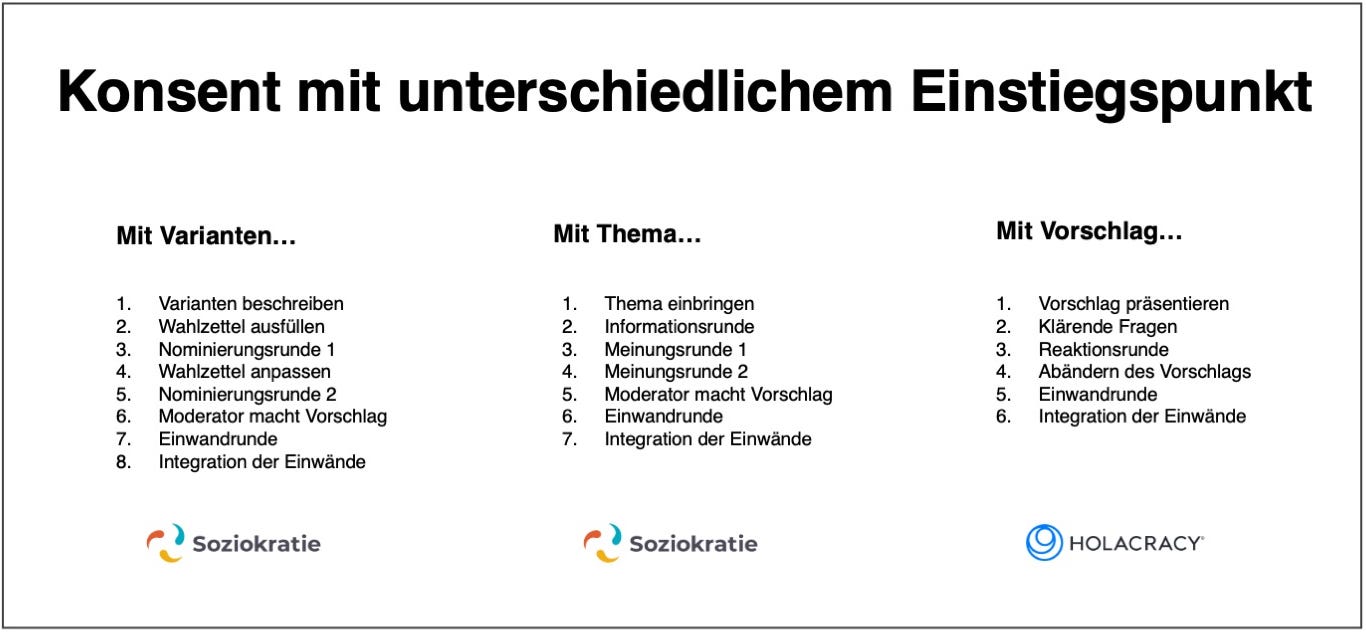

Unterschiedlicher Konsentprozess je nach Einstiegspunkt

Wenn ich mit Organisationen arbeite, welche in ihren Entscheidungsprozessen mit Konsent arbeiten möchte, empfehle ich gerne, je nach Einstiegspunkt unterschiedliche Konsentvarianten anzuwenden. Oben haben wir bereits gesehen, dass in der Variante aus der Holokratie der Entscheidungsprozess immer mit einem Vorschlag gestartet wird. Auch Soziokratie 3.0 hat dieses Muster übernommen, während es bei der klassischen Soziokratie normal ist, dass jemand ein Thema ohne konkreten Vorschlag einbringt und dann aus den zwei Meinungsrunden in der Gruppe ein Vorschlag entsteht.

Somit lässt sich der Prozess also anders gestalten, je nachdem ob bereits ein Vorschlag vorliegt oder ob das Thema grundsätzlich als Herausforderung ohne konkreten Vorschlag eingebracht wird. Erweitern lässt sich dieses Repertoire nochmal, indem der Prozess der offenen Wahl aus der Soziokratie hinzugezogen wird. Die “Offene Wahl” ist eines der vier Basisprinzipien aus der klassischen Soziokratie und sämtliche Rollen in einem Kreis werden mit diesem Prozess vergeben. Der entsprechende Ablauf der Offenen Wahl wurde für das Verteilen von Rollen sowohl von Holacracy als auch von S3 praktisch unverändert übernommen.

Der Prozess eignet sich aber nicht nur zum Verteilen von Rollen, sondern damit lässt sich ganz grundsätzlich jede Konsententscheidung moderieren, in welcher bereits im Vorfeld klar ist, dass es um eine Auswahl aus verschiedenen bekannten Optionen geht. Wann immer bei einem anstehenden Entscheid somit verschiedene Varianten zur Wahl stehen, würde sich dieser Prozess empfehlen. Der aufmerksamen Leserin ist vielleicht aufgefallen, dass der Prozess, mit dem ich meine Form der Schenkökonomie (“Consulting in the Gift”) lebe, ebenfalls auf der Offenen Wahl basiert.

Weitere Vertiefungsmöglichkeit rund um Konsent und Soziokratie

Auch wenn dieser Text bereits relativ umfangreich geworden ist, fühlt es sich für mich an, als gäbe es noch ganz viel Relevantes dazu zu sagen, wie das Etablieren einer guten Konsentkultur in der Praxis gelingen kann. Wer noch mehr darüber lesen möchte, dem kann ich den Soziokratie-Fundus von Christian Rüther wärmstens empfehlen.

Christian ist ein “Soziokratie-Urgestein” im deutschsprachigen Raum und ein sehr erfahrener Soziokratie-Berater. Auf seiner Homepage soziokratie.org stellt er eine unglaubliche Fülle an Wissen und Erfahrungen zur Verfügung und Christian ist eine der wenigen Personen, die ich kenne, die sich ebenfalls mit allen drei soziokratischen Varianten Soziokratie, Holokratie und S3 beschäftigen. Im Jahre 2022 hat er ein Buch zur Konsentmoderation veröffentlicht, welches er unterdessen auf seiner Homepage gratis als PDF anbietet.

Eine weitere sehr gute Quelle ist die Website von Sociocracy For All, wo unter einer Creative Commons Lizenz ebenfalls sehr viel Wissen frei zur Verfügung gestellt wird.

3) Systemisches Konsensieren

Eine weiteren Variante, um von Mehrheitsentscheidungen wegzukommen

Wenn der Schritt zum Arbeiten im Konsent noch zu gross erscheint, gibt es auch noch andere Varianten, wie man in der Beschlussfassung von Mehrheitsentscheidungen wegkommen könnte. Eine besonders interessante Option stellt dabei das Systemische Konsensieren dar. Konsensieren steht dabei für die grösstmögliche Annäherung an einen Konsens. Das ist in der Praxis jener Vorschlag, der die geringste Ablehnung und damit auch das geringste Konfliktpotential erzeugt.

Während bei einer Mehrheitsentscheidung als klassisch demokratische Entscheidungsform lediglich nach Zustimmung gefragt wird und ein Vorschlag angenommen wird, wenn mehr als die Hälfte zustimmen, wird beim Systemischen Konsensieren bewusst nicht die Zustimmung, sondern der Widerstand abgefragt. Gewählt wird schlussendlich also nicht die Variante mit der grössten Zustimmung, sondern diejenige mit dem geringsten Widerstand. Denn dieser Vorschlag erzielt den besten Interessenausgleich unter allen beteiligten Personen.

Beim Systemischen Konsensieren werden die vorhandenen Vorschläge von allen Beteiligten hinsichtlich des vorhandenen Widerstandes bewertet. Beim Bewerten kann jede Person ihre subjektive Ablehnung und Unzufriedenheit anhand von Widerstandsstimmen (W-Stimmen) auf einer Skala von 0 bis 10 ausdrücken:

0 W-Stimmen bedeutet: “Ich habe keinen Einwand gegen diesen Vorschlag.”

10 W-Stimmen bedeutet: “Dieser Vorschlag ist für mich unannehmbar.”

Daraus wird anschliessend pro Vorschlag der Gruppenwiderstand errechnet und derjenige Vorschlag mit dem geringsten Gruppenwiderstand gilt als “konsensiert”. Das heisst: Er kommt dem Konsens am nächsten.

Im Systemischen Konsensieren, das manchmal auch als “Widerstandsabfrage” bezeichnet wird, haben Stimmenzahlen als Machtfaktor ausgedient. Es zeigt sich vielmehr ein Machtparadoxon: Wer machtorientierte und egoistische Vorschläge einbringt, wird Widerstand ernten und kann sich deswegen nicht durchsetzen.

Machtorientierte Personen könnten natürlich versuchen, der eigenen Wunschlösung zum Durchbruch zu verhelfen, indem sie dieser 0 W-Stimmen vergeben und alle anderen Vorschläge mit maximalem Widerstand (10 W-Stimmen) bewerten. Dieses Verhalten führt in der Praxis jedoch nicht zum Erfolg, da das Systemische Konsensieren über eine Art “Selbstreinigung” verfügt. Denn wer bei der Vergabe der eigenen W-Stimmen taktiert, verzichtet eigentlich auf eine Mit-Entscheidung und ist den Vorlieben der anderen ausgeliefert. Wie diese Selbstreinigung im Systemischen Konsensieren funktioniert, lässt sich am besten an einem Beispiel veranschaulichen

Selbstreinigung im Systemischen Konsensieren

Wir nehmen dazu das Beispiel von einem Familienmittagstisch. Es stellt sich die Frage, was es zum Mittagessen geben soll, und jede Person bringt einen Vorschlag ein: Der Vater ist für Linsen mit Speck, die Mutter für Gemüse-Plätzchen, die Tochter für einen Fitnessteller und der Sohn für Spaghetti. Da sie sich in Vergangenheit nur schwer einigen konnten und die Menüwahl immer wieder Unstimmigkeiten verursacht hat, versuchen sie es erstmals mit der Methode des Systemischen Konsensierens. Die Kinder gehen jedoch strategisch vor und geben nicht ihre ehrlichen Meinungen an - was schlussendlich dazu führt, dass genau die Variante gewählt wird, die sie am wenigsten gewollt haben.

Schauen wir uns das anhand zweier Tabellen noch genauer an. Die Tabelle unten zeigt die ehrlichen Bewertungen der Kinder, wodurch der Fitness-Teller konsensiert worden wäre. Er wäre aus Sicht der Kinder keine schlechte Wahl gewesen: Die Tochter hat keinerlei Abneigung dagegen – er ist sogar ihr Wunsch gewesen – und der Sohn kann ihn mit nur 4 W-Stimmen auch noch recht gut akzeptieren.

Wie bereits erwähnt, haben die Kinder aber strategisch abgestimmt und alles ausser dem eigenen Wunsch total abgelehnt. Dadurch wurden schlussendlich die Gemüse-Plätzchen konsensiert (siehe Tabelle unten), was gemäss der Tabelle oben jedoch das einzige Gericht war, das die Kinder überhaupt nicht mögen.

Vergleich mit der Mehrheitsentscheidung

Das Taktieren hat sich in diesem Beispiel für die Kinder also alles andere als gelohnt und so kann sich die Selbstreinigung im Systemischen Konsensieren zeigen. Natürlich wird dieser Effekt nicht in jedem Fall genau so auftreten, aber Taktieren lohnt sich deutlich weniger als in Mehrheitsentscheidungen. Da es stets einen Vorschlag mit geringstem Gruppenwiderstand gibt, ist die Methode zudem auch nicht blockierbar und liefert immer eine Lösung. Denn mit einer Mehrheitsentscheidung wäre diese Entscheidung am Familientisch nicht lösbar gewesen.

Es ist anzunehmen, dass einfach jede Person für ihren Vorschlag gestimmt hätte und somit eine Patt-Situation entstanden wäre. Die Patt-Situation hätte dann natürlich dadurch aufgelöst werden können, indem ein Elternteil seine Meinung ändert, was aber wiederum einiges an Konfliktpotential bieten könnte. Wenn sich die Mutter zum Beispiel für den Vorschlag des Vaters entscheidet, fühlen sich die Kinder übergangen (“Immer die Grossen gegen die Kleinen”). Wenn sie sich für den Vorschlag von einem der beiden Kinder entscheidet, wird das andere Kind auch wieder nicht glücklich sein (“Immer bist du gegen mich und für sie/ihn”).

Mit einer Abstimmung (Mehrheitsentscheidung) ist hier folglich keine wirklich gute Lösung für die Gruppe möglich. Erst das Berücksichtigen der Einwände bringt eine Lösung, die für alle tragfähig sein kann. Und wenn die qualitative Einwandintegration, wie sie ein soziokratischer Konsententscheid leisten kann, nicht möglich ist, dann kann die quantiative Einwandintegration in Form der Widerstandsabfrage ein möglicher Weg sein. Und das nicht nur für Familien, sondern eben auch in Gruppen von Erwachsenen. In der Freiwilligenarbeit, in Organisationen oder in der Politik.

Systemisches Konsensieren in der Politik?

Eine Umsetzung von Systemischem Konsensieren in der Politik ist mir aktuell nicht bekannt. Gerne möchte ich aber ein paar Optionen durchdenken, wie die Methode in der Politik eingesetzt werden könnte.

Es liegt auf der Hand, dass das Systemische Konsensieren bei klassischen “Ja/Nein-Abstimmungen” seine Kraft wahrscheinlich nicht vollends entfalten könnte. Wenn es mehrere Varianten zur Auswahl gibt, kann die Methode aber zu Lösungen führen, die von der Gesamtheit besser getragen werden können.

Im aktuellen Politsystem könnte Systemisches Konsensieren daher insbesondere bei Wahlen eine interessant Alternative sein. Die Methode könnte auch dafür genutzt werden, einem Parlament verschiedene Varianten vorzulegen und diejenige mit dem geringsten Widerspruch zu identifizieren, statt nur eine Vorlage mit Ja/Nein zu behandeln.

Eine aufschlussreiche Option ist es, im Systemischen Konsensieren immer auch den Widerstandswert der Null-Variante abzufragen. Das bedeutet, bewusst die Frage zu stellen, wie viel Widerstand es geben würde, wenn alles so belassen wird, wie es aktuell ist (=Variante Null). Ich stelle mir vor, dass dies in einigen Themen andere Lösungen hervorbringen könnte, da ich denke, dass der Widerstand gegen den Status-Quo in vielen Fällen ebenfalls relativ gross sein dürfte.

Einfache Umsetzung in grossen Gruppen

Barbara Strauch vom Soziokratiezentrum Österreich hat in einer Online-Veranstaltung im Jahre 2022 darauf hingewiesen, dass es noch keine grösseren Skalierungen im Systemischen Konsensieren gibt. Ich persönlich habe die Methode in der Organisationsberatung bereits mehrmals mit bis zu 40 Personen eingesetzt.

Praktisch lässt sich das relativ leicht als Skalenabfrage (“Wie gross ist dein Widerstand auf einer Skala von 1 bis 10”) umsetzen. Ich nutze hierfür jeweils das Online-Tool Mentimeter. Rein technisch gesehen ist die Anzahl Personen, die an einer Mentimeter-Umfrage teilnehmen können, nicht begrenzt. In der Grösse des Nationalrats mit 200 Personen oder sogar in der Bundesversammlung mit 246 Personen wäre Systemisches Konsensieren also sofort möglich.

Wie wäre es wohl, wenn beispielsweise bei der Bundesratswahl nicht die Kandidaten mit der grössten Zustimmung sondern mit dem geringsten Widerstand gewählt werden würden? Hätten wir dann heute eine andere Zusammensetzung im Bundesrat?

4) Rahmenbedingungen und erste Schritte

Beginnt Offenheit bereits in der Architektur?

Kommen wir noch einmal zurück auf das eingangs beschriebene Beispiel aus den Niederlanden. Obwohl aus meiner Sicht eine Abkehr von Mehrheitsentscheidungen mittels Soziokratischem Konsent oder Systemischem Konsensieren im Politbetrieb sofort möglich wäre, ist das Beispiel aus Utrechtse Heuvelrug die einzige Umsetzung soziokratischer Prinzipien in einem Parlamentsbetrieb, die ich in diesem Text bieten konnte (falls du weitere kennst: schreib diese bitte in die Kommentare). Ich denke, es lohnt sich daher, das Beispiel noch einmal zu betrachten und die Frage zu stellen, was hier die andere Art der Zusammenarbeit ermöglicht hat.

In den von Frits Naafs, dem Bürgermeister von Utrechtse Heuvelrug, am Kongress Soziokratie & Politik im Jahre 2019 gezeigten Folien ist mir aufgefallen, dass das 29 Sitze umfassende Stadtparlament in einem Kreis tagt. Ich nehme an, dass diese Architektur bereits vor der Entscheidung zur Arbeit mit soziokratischen Prinzipien bestand und stelle mir vor, dass diese Form die Offenheit zur Arbeit mit soziokratischen Kreisprinzipien wesentlich gefördert hat.

Meiner Meinung nach ist unser aktueller Parlamentsbetrieb auch von der Architektur her zu sehr auf Argumentation und Konfrontation ausgelegt und zu wenig auf Verbindung und Perspektivenübernahme. In meinem Text “Neue Formen für unsere Demokratie” habe ich im Februar 2024 bereits die Sichtweise geäussert, dass die Struktur des Parlamentsbetriebs das Verhalten der Politikerinnen und Politiker wesentlich beeinflusst. Das Beispiel in Utrechtse Heuvelrug scheint diese These durch die dargestellte Kreisform und gleichzeitiger Offenheit für Soziokratie zu stützen.

Auf den Folien des Bürgermeisters von Utrechtse Heuvelrug sieht der Kreis des Parlaments auf zwei verschiedenen Fotos jeweils leicht anders aus. Die Bilder nehmen entsprechend noch einen weiteren Aspekt auf, den ich im erwähnten Text bereits diskutiert habe: Ein modernes Parlament benötigt meiner Meinung nach eine flexible Architektur, welche mit beweglichen Möbeln je nach Bedarf unterschiedliche Settings erlaubt.

Das Beispiel aus den Niederlanden zeigt: Damit in der Politik mit soziokratischen Prinzipien gearbeitet werden kann, braucht es auch eine entsprechende Architektur. Struktur erzeugt Verhalten. Wir können nicht erwarten, dass in einer Reihenbestuhlung, welche auf ein zentrales Rednerpult ausgerichtet ist, einfach so in Kreisprinzipien gearbeitet werden kann.

Erste Schritte in Gesellschaftsausschnitten

Auch ohne ein ähnlich flexibles Setting wäre jedoch meiner Meinung nach einiges möglich, sofern die Menschen wirklich anders zusammenarbeiten wollen. In Utrechtse Heuvelrug gab es eine grosse Dringlichkeit und es war aus meiner Sicht wahrscheinlich allen klar, dass es neue Ansätze braucht, damit die Politikerinnen wieder mehr in Kontakt mit den Einwohnerinnen und deren Interessen kommen können. Der Vorschlag für die Verwendung soziokratischer Prinzipien kam schliesslich aus der Bevölkerung und es erscheint durchaus passend, dass sich dies im “Geburtsland der Soziokratie” so ereignen konnte. Was würde wohl bei uns entstehen, wenn die Bevölkerung auf kommunaler Ebene nach neuen Formen gefragt würde?

So oder so ist klar, dass soziokratisches Arbeiten nur als Vereinbarung funktionieren kann. Frits Naafs weist darauf hin, dass das Arbeiten im Konsent in ihrem Parlament als Diktat niemals funktioniert hätte. Es gab für das soziokratische Arbeiten einen demokratischen Beschluss. Das wäre natürlich auch bei uns ohne weiteres möglich, denkbar wäre sogar eine Volksinitiative für mehr Soziokratie im Politiksystem. Es erscheint jedoch fraglich, dass solch eine Abstimmung auf nationaler Ebene gewonnen werden könnte. Ich denke, es ist erfolgsversprechender, zuerst auf kommunaler Ebene Erfahrungen mit neuen Formen der Entscheidungsfindung zu sammeln. Wo könnte das passieren? Wo liegt das Utrechtse-Heuvelrug der Schweiz?

Vielleicht müssen wir die Pioniere aber gar nicht in der Politik suchen, sondern dort, wo neue Zusammenarbeitsformen auch in der Schweiz längst angekommen sind: In den vielen Organisationen, die hier bei uns mit soziokratischen Prinzipien arbeiten. Ein Professor in meinem Psychologie-Studium hat einmal gesagt, dass man Organisationen als Gesellschaftsausschnitte betrachten könne. Aus dieser Perspektive gibt es bereits sehr viele Ausschnitte unserer Gesellschaft, die soziokratisch funktionieren. Und genau das ist es auch, was mich an meinem Job als Organisationspsychologe und Organisationsberater so begeistert: Ich übe diesen Job nicht nur aus, um Veränderungen in der Organisationswelt zu erreichen, sondern ich stelle mir vor, dass damit auch Veränderungen in der Gesellschaft erreicht werden können. Schritt für Schritt, eine Kreisversammlung, ein Konsententscheid nach dem anderen.

Wo siehst du Möglichkeiten, in deinem Einflussbereich neue Entscheidungsformen auszuprobieren? Was könnte möglich werden, wenn hier nicht mehr das Finden von Mehrheiten im Vordergrund steht, sondern das Finden einer Lösung, welche alle mitgehen können?

Hey, vielen Dank für diese wirklich gut nachvollziehbare Darstellung von Konzepten, die ich bisher nur vage vom Hörensagen kannte. Ich könnte mir vorstellen, dass insgesamt ein paar mehr anschauliche Beispiele gewinnbringend sein könnten.

Das Beispiel mit der Familie und dem Essen war ja auch sehr illustrativ.

Ich habe insgesamt das Gefühl, dass ich zu den Leuten gehören würde, die da erstmal mit inneren Widerständen zu kämpfen hätten, diese (also meine Widerstände) aber auch bereitwillig bekämpfen würde für die Sache ;) Nur frage ich mich noch, ob wirklich in den meisten Fällen bei politischen Entscheidungen "Kompromisse" gefunden werden können, wo dann kein Widerstand mehr kommt. Wenn ich mir die polaren Haltungen im BT ansehe, dann scheint mir das schwer vorstellbar. Wäre aber vllt ja auch gerade das rechte Heilmittel für diese starken Gräben.

Danke für diese Übersicht, das systemische Konsensieren - Widerstandsabfrage gefällt mir besser - habe ich so noch nie gesehen, das scheint mir tatsächlich vielversprechend, obwohl ich mit dem Hut der positiven Psychologie grad noch etwas über den Fokus auf Widerstände hadere :-). Du beschreibst auch schön, dass sich taktieren nicht lohnt. Genau da ist Politik scheinbar noch weit davon entfernt, wenn ich lese, wie gerade letzte Woche die Ständeräte über die Individualbesteuerung abgestimmt haben. Aber wie du richtig sagst: Wir können schon mal mit kleineren Schritten anfangen. Danke für die fundierten Grundlagen, sehr wertvoll!